Question jurassienne et politique internationale

«Nous nous ridiculisons aux yeux des pays étrangers, qui ont de plus en plus l’impression que la Suisse ne peut pas faire face à ses problèmes de minorités», se plaint le chef du Département militaire Paul Chaudet lors de la séance du Conseil fédéral du 17 mars 1964 (dodis.ch/31968). La question jurassienne occupe à l’époque de plus en plus la politique fédérale. Quelques mois plus tard, lors d’une apparition publique aux Rangiers, Chaudet est hué par les militants du groupe «Béliers» du «Rassemblement jurassien» séparatiste.

Béliers «protofascistes»

Le collègue de Chaudet, le conseiller fédéral bernois Friedrich Traugott Wahlen, qualifie l’organisation de jeunesse extrémiste de «protofasciste» à la suite des événements des Rangiers (dodis.ch/30806). Ce mot, dans la bouche de celui qui est ministre des Affaires étrangères et prononcé lors de la conférence annuelle des ambassadeurs suisses, témoigne de l’importance que le Conseil fédéral attache à la dimension internationale du séparatisme jurassien. Celui-ci crée d’une part des tensions avec la France et, d’autre part, pèse sur les relations avec le Conseil de l’Europe et sur l’éventuelle adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l’homme.

Soutien de la France au «Jura libre»?

«Vive le Québec libre», s’exclame Charles de Gaulle à la foule lors de sa visite officielle à Montréal, au Canada, en 1967 (dodis.ch/32706). La diplomatie suisse se demande avec inquiétude si certaines forces du parti au pouvoir en France soutiennent également le séparatisme jurassien (dodis.ch/32591). Cette suspicion est confirmée lorsqu’en septembre 1968 une délégation de l’Association féminine de défense du Jura est reçue par deux parlementaires français au Conseil de l’Europe, à Strasbourg. Berne proteste énergiquement auprès du Quai d’Orsay contre cette «immixtion étrangère dans une affaire interne suisse» (dodis.ch/32600).

Peur des «juges étrangers»

La Suisse est membre du Conseil de l’Europe depuis 1963. L’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme fait l’objet de vifs débats. L’influent conseiller national genevois Olivier Reverdin soupçonne qu’en cas de ratification, la Suisse doive compter sur une intervention accrue de Strasbourg. Lors d’une séance de haut niveau portant sur la question jurassienne, Reverdin, lui-même membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, invoque les «juges étrangers» du Pacte fédéral de 1291: «En permettant une intrusion de l’étranger dans la politique intérieure suisse, les séparatistes violeraient un principe fondamental de notre État, aussi vieux que la Suisse» (dodis.ch/34196).

Rails de tram goudronnés, police surprise

Alors même que l’électorat bernois permet aux Jurassiens, en 1970, de décider eux-mêmes de la création d’un nouveau canton par plébiscite, les machinations radicales se poursuivent. «Les Béliers se sont spécialisés pour surprendre le public avec des actions éclairs», doit admettre la police communale de la ville de Berne en 1972, après que les séparatistes ont goudronné les voies du tramway de la ville fédérale en signe de protestation contre le mauvais état du réseau routier du Jura (dodis.ch/35494). Les Béliers n’ont cependant pas limité leurs entreprises efficaces de perturbation à la Suisse.

Occupation des ambassades à Paris et Bruxelles

Le matin du 13 juillet 1972, une douzaine de Béliers entrent dans la chancellerie consulaire de l’ambassade de Suisse à Paris, près de l’esplanade des Invalides. Ils verrouillent la porte d’entrée, accrochent deux drapeaux jurassiens ainsi qu'une banderole à la fenêtre et occupent le bâtiment pendant des heures (dodis.ch/40890). Le 3 août 1973, des activistes envahissent simultanément l’ambassade belge à Berne et la chancellerie de l’ambassade suisse à Bruxelles (dodis.ch/38196). Dans les deux cas, les actions sont douces. Le Conseil fédéral dépose une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération pour violation de propriété (dodis.ch/37108 et dodis.ch/38192).

«Une leçon pour l’ensemble de l’Europe»

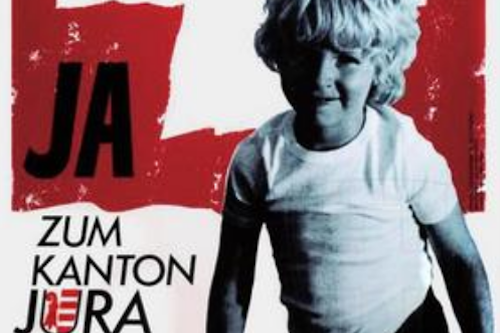

Il y a exactement 40 ans, le 24 septembre 1978, le moment était enfin venu. 71% de l’électorat suisse ainsi que tous les cantons soutiennent la création du canton du Jura. Le 1er janvier 1979, les districts nord du Jura – Porrentruy, Delémont et les Franches-Montagnes – rejoignent la Confédération suisse en tant que plus jeune État membre. Il s’agit là d’une étape décisive pour le règlement d’un conflit qui dure depuis des décennies, quand bien même la question jurassienne reste d’actualité. La presse internationale témoigne de son respect pour le référendum, célébrant la votation comme une «victoire de la Confédération suisse elle-même et de sa démocratie» (Le Figaro), voire comme «une leçon pour l’ensemble de l’Europe» (Le Peuple) (dodis.ch/51726).

Tous les documents Dodis sur la question jurassienne se trouvent sur dodis.ch/T1021.