Une motion parlementaire déposée à la fin septembre 2016 prévoit de réintroduire l'obligation d'autorisation pour les orateurs étrangers comme cela a été en vigueur entre 1948 et 1998. L'ancien arrêté du Conseil fédéral prévoit que les «étrangers qui ne sont pas en possession d'un permis d'établissement ne peuvent prendre la parole sur un sujet politique, dans des assemblées publiques ou privées, qu'avec une autorisation spéciale». Une telle autorisation est à refuser «s'il y a lieu de craindre que la sûreté extérieure ou intérieure du pays ne soient mises en danger ou que l'ordre ne soit troublé».

Difficultés pour la liberté d'expression

De nombreux documents sur ce sujet se trouvent sous le mot-clé «Discours politiques d’étrangers» (dodis.ch/T1406). «L'expérience a montré de plus en plus», peut-on lire dans une notice du Service juridique du Département politique fédéral de mai 1950, «que c'est au moment des grandes tensions politiques qu'une entière liberté d'expression accordée aux orateurs politiques étrangers [peut] faire surgir le plus de complications» (dodis.ch/7280).

Interdiction de s'exprimer pour les «communistes français»

Le document donne une vue d'ensemble de l'utilisation passée de ces mesures au début de la Guerre froide. Il s'agit avant tout de personnalités françaises considérées commes des extrémistes de gauche – le député Pierre Cot (dodis.ch/8116), le journaliste André Wurmser (dodis.ch/8119), le général Ernest Petit (dodis.ch/7107 et dodis.ch/8118) ainsi que le professeur de philosophie Roger Garaudy (dodis.ch/7523) auxquelles on interdit de s'exprimer lors de «manifestations de propagande communiste» en Suisse romande.

L'épineux conflit vietnamien

A la fin des années 1960, le Conseil fédéral considère le conflit vietnamien comme «le problème actuel le plus délicat de la politique mondiale» dont le traitement impose la plus grande «réserve pour des raisons de politique de neutralité». Il impose de sévères conditions (dodis.ch/31178) aux orateurs étrangers des manifestations en question. Celui qui ne respecte pas ces conditions, ne reçoit plus d'autorisation – une pratique, qui «a présenté d'importants avantages dans les efforts de la Suisse [qui consiste à] éviter de faire [...] de notre pays une plateforme pour les polémiques et les actions de propagande». (dodis.ch/36172, original en allemand).

Protestations des parlementaires

La pratique d'interdiction du Conseil fédéral est explosive. Elle est régulièrement sous le feu des critiques au Parlement. En 1950 déjà, l'interpellation du Conseiller national Jean Gressot demande une utilisation plus prudente (dodis.ch/8149). En 1971, douze conseillers nationaux protestent contre cet «obstacle à la libre information et au débat avec les politiciens d'opposition et scientifiques critiques de l'étranger» et critiquent les interdictions prononcées contre les politiciens en exil grecs et brésiliens, ainsi que contre l'économiste marxiste Ernest Mandel (dodis.ch/35848, original en allemand).

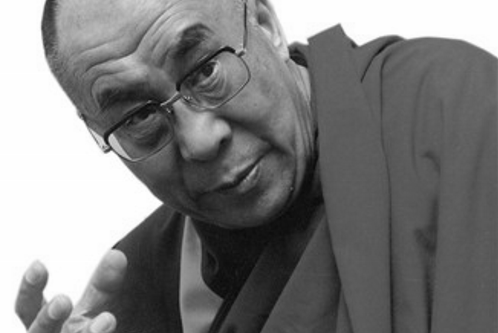

Dalaï-lama et «Pasionaria»

L'utilisation de l'arrêté du Conseil fédéral de 1948 contre les étrangers de toute origine a continué d'être controversée. Le Conseiller national James Schwarzenbach ressentit comme une «honte» la décision du Conseil fédéral d'interdire au Dalaï-lama de s'exprimer en 1973 (dodis.ch/37703 et dodis.ch/37698). A gauche, les réactions d'indignation sont similaires lorsqu'en 1974, le Conseil fédéral interdit à la communiste Dolores Ibárruri («la Pasionaria») de s'exprimer à la grande manifestation des travailleurs étrangers espagnols contre le régime de Franco (dodis.ch/38488).